1777 - Saint-Servan - Embouchure de la Rance vue des Fours à Chaux

Laurent-Nel – Rennes

Vue du Manoir de la Roche-aux-Mouettes sur lequel nous avons déjà fourni quelques indications voir ICI ►

Saint-Servan

Règles du forum

Méthode pour insérer une carte postale dans un message

Méthode pour insérer une carte postale dans un message

Re: Saint-Servan

- Classement : 10.53%

Re: Saint-Servan

Saint-Servan - Château La Passagère - HLM

H. Le Maillot, éditeur à Saint-Malo

Le Château ou Villa « La Passagère » est situé au bord de la Rance, sur l’anse de l’Egorgerie, dans le village de Quelmer sur la commune de Saint-Servan. Il a été édifié pour Amélie Georgette Ehrler, épouse Soyer, qui y est attestée dès 1898.

Amélie Georgette Ehrler, née à Paris le 23 novembre 1855, est la fille et petite-fille de célèbres fabricants de carrosses, berlines, coupés de ville, breaks, calèches à ressort, phaétons, etc… (1), notamment pour le compte de l’empereur Napoléon III. Demeurant chez ses père et mère au n°87 rue de Morny (future rue Pierre-Charron) dans le 8e arrt, elle se marie le 9 février 1874 avec Lucien Soyer (1847-1918), né à Paris, négociant, demeurant également chez ses parents au n°4 rue Mayran, dans le 9e arrt.

A la date de ce mariage, Lucien Soyer travaille en fait pour son père Charles Soyer (1816-1876) qui est fabricant de cuirs corroyés et vernis pour sellerie, carrosserie et chaussures, tout d’abord installé au n°6 rue Lamartine à partir de 1855, puis au n°4 rue Mayran à compter de 1870.

Dans le mois suivant son mariage, le 4 mars 1874, Lucien Soyer s’associe avec son père, afin de conjointement tenir l’affaire dénommée à présent Maison Charles Soyer et fils. Après le décès de son père survenu le 5 juin 1876, Charles Soyer s’associe avec sa mère Elisabeth-Emilie Reboul (1829-1911) le 26 juillet 1876, afin de continuer l’affaire familiale, toujours située au n°4 rue Mayran.

Le couple Soyer-Ehrler donne naissance à Robert et Charlotte en 1874 et 1876. Dès que lesdits enfants ont été éduqués, Amélie Georgette Ehrler séjourne dorénavant dans sa villa de La Passagère de Saint-Servan lors de la période estivale et réside le reste du temps à Paris au n°52 rue de Ponthieu où elle reçoit le « grand monde » tous les lundis. Lucien Soyer habite, de son côté au n°31 rue de Lisbonne. Tout comme sa propre mère l’avait fait (2), Amélie Ehrler se fait portraiturer par le peintre François Léopold Flameng (1856-1923) en 1909. Après la rue de Ponthieu, Amélie Ehrler reçoit ses invités au n°4 rue Saint-Philippe du Roule de 1900 à 1903, au n°26 avenue des Champs-Elysées en 1904 et 1905, puis au n°2 rue de Lisbonne de 1907 à 1913.

Le 9 décembre 1913, Amélie Ehrler divorce d’avec son mari Lucien Soyer, lequel continue à tenir son entreprise de cuirs vernis du 4 rue Mayran jusqu’à son décès survenu le 19 avril 1918.

La vie de château et les mondanités ne suffisant pas à Amélie Georgette Ehrler, roturière, elle décide d’acquérir le titre de « marquise » en se remariant le 19 juin 1918 avec le marquis Armand Maximilien de Béthune-Sully.

Veuf, depuis 1916, de Mélanie Marie Thérèse Allain-Cavan (celle-ci avait précédemment enterré ses deux premiers maris), Maximilien de Béthune-Sully est né le 23 septembre 1855 au Château de Chabris en Indre et possède le Château des Mesnuls en Seine-et-Oise.

Très rapidement, Amélie Georgette Ehrler apprend que le titre nobiliaire de son époux n’a aucune valeur, aussi tente-t-elle de faire annuler ce mariage devant la 1ère chambre civile du Tribunal de Paris qui, le 30 juin 1920, donne son verdict : la demande de dame Ehrler d’annulation de mariage est repoussée, le tribunal estimant qu’une erreur portant seulement sur un élément de la personnalité du mari ne pouvant constituer un cas de nullité. (3)

Bon gré mal gré, Amélie Georgette Ehrler demeure l’épouse du faux marquis de Béthune-Sully, et décède au Château des Mesnuls le 28 janvier 1924.

A la suite de ce décès, le Château La Passagère de Saint-Servan est acheté, en 1924, par le fameux explorateur et océanographe Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) qui réside, à cette date dans son hôtel particulier de Neuilly, au n°29 rue Saint-James.

Marié le 18 novembre 1896 avec Jeanne Hugo (1869-1941), ex-épouse de Léon Daudet et petite fille de Victor Hugo, Charcot en a divorcé le 13 juillet 1905, avant de se remarier en secondes noces, le 3 janvier 1907, avec Marguerite dite Meg Cléry (1874-1960), artiste peintre. Celle-ci dressera un portrait à l’huile de son époux, tableau conservé dans une collection privée.

Jean-Baptiste Charcot est décédé le 16 septembre 1936, à bord du navire le « Pourquoi pas ? », perdu corps et biens, près des récifs d’Alftanès au large de Reykjavik ; seul Eugène Gonidec est rescapé sur les 41 personnes de l’expédition.

Meg Cléry-Charcot est décédée à Saint-Servan le 6 août 1960, vraisemblablement dans sa villa La Passagère.

Portrait d’Amélie Ehrler, épouse Soyer par François Léopold Flameng (Huile sur toile 1909, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris) — Portrait de Jean-Baptiste Charcot par son épouse Meg Cléry (Huile sur toile, collection privée)

(1) Georges Ehrler (1832-1885) et Joachim Ehrler (1804-1861)

(2) En 1880, Pauline Joséphine Desouches, épouse de Georges Ehrler, mère Amélie Ehrler, s’était fait tirer le portrait par Léon Bonnat.

(3) CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

POUR LE TITRE !

Ce mari septuagénaire n'a aucune illusion à se taire, car sa femme le lui dit crûment : c’est pour son titre nobiliaire qu’elle l’a épousé. On ne saurait rêver révélation plus délicate. Si malgré ses soixante et cinq ans bien sonnés, M. Armand-Maximilien de Béthune nourrissait encore quelque secret espoir sur le penchant que Mme Ehrler, il y a deux printemps seulement, manifestait pour lui, il est aujourd'hui renseigné sur l’état d'âme de son épouse.

Qui avait poussé cette dame roturière à goûter une seconde fois aux joies du matrimonion ? L'idée d'être marquise. Marquise de Béthune-Sully, voilà qui sonnait diablement bien. Mme Ehrler épousa donc le marquis.

Une surprise effroyable vint bouleverser son bonheur. M. de Béthune appartenait bien à la famille des Béthune-Sully, mais par la main gauche seulement. De sorte que tout Béthune qu'il fût, il ne se pouvait valablement dire marquis.

Mme la marquise en conçut un dépit violent. « Eh quoi ! s'écria-t-elle, abuse-t-on ainsi de la crédulité s’une honnête femme ? Mariée je ne suis point, puisque j'entendais épouser un marquis, alors que je n’ai donné ma main qu'à M. de Béthune ». Et, courant au prétoire, assistée de Maître Ed. Clunet, elle demandait aux juges de la 1ère Chambre de dénouer ses liens conjugaux, son mariage étant vicié, prétendait-elle par une erreur sur la personne. « C'est un marquis qu'on m'a promis. Je n'ai pas de marquis. Il y et maldonne ». Et, pour en convaincre le tribunal, elle l'assurait « que la filiation et la possession de noms et de titres de M. de Béthune avaient été la seule cause du mariage ». Ah ! douceur des aveux...

La 1ère Chambre du Tribunal, présidée par M. Servin, a répondu assez durement à l’étrange demande de la marquise désappointée. Elle lui a enseigné que l' « erreur sur la personne » prévue par le Code s'applique à la personne physique et non aux titre, dont elle se pare, et que, marquis ou non, M de Béthune n'en restait pas moins le mari auquel, le plus librement du monde, elle avait donné, sinon son cœur, du moins sa main de bourgeoise ambitieuse. Pierre Loewel.

(L’Eclair, 1er juillet 1920)

H. Le Maillot, éditeur à Saint-Malo

Le Château ou Villa « La Passagère » est situé au bord de la Rance, sur l’anse de l’Egorgerie, dans le village de Quelmer sur la commune de Saint-Servan. Il a été édifié pour Amélie Georgette Ehrler, épouse Soyer, qui y est attestée dès 1898.

Amélie Georgette Ehrler, née à Paris le 23 novembre 1855, est la fille et petite-fille de célèbres fabricants de carrosses, berlines, coupés de ville, breaks, calèches à ressort, phaétons, etc… (1), notamment pour le compte de l’empereur Napoléon III. Demeurant chez ses père et mère au n°87 rue de Morny (future rue Pierre-Charron) dans le 8e arrt, elle se marie le 9 février 1874 avec Lucien Soyer (1847-1918), né à Paris, négociant, demeurant également chez ses parents au n°4 rue Mayran, dans le 9e arrt.

A la date de ce mariage, Lucien Soyer travaille en fait pour son père Charles Soyer (1816-1876) qui est fabricant de cuirs corroyés et vernis pour sellerie, carrosserie et chaussures, tout d’abord installé au n°6 rue Lamartine à partir de 1855, puis au n°4 rue Mayran à compter de 1870.

Dans le mois suivant son mariage, le 4 mars 1874, Lucien Soyer s’associe avec son père, afin de conjointement tenir l’affaire dénommée à présent Maison Charles Soyer et fils. Après le décès de son père survenu le 5 juin 1876, Charles Soyer s’associe avec sa mère Elisabeth-Emilie Reboul (1829-1911) le 26 juillet 1876, afin de continuer l’affaire familiale, toujours située au n°4 rue Mayran.

Le couple Soyer-Ehrler donne naissance à Robert et Charlotte en 1874 et 1876. Dès que lesdits enfants ont été éduqués, Amélie Georgette Ehrler séjourne dorénavant dans sa villa de La Passagère de Saint-Servan lors de la période estivale et réside le reste du temps à Paris au n°52 rue de Ponthieu où elle reçoit le « grand monde » tous les lundis. Lucien Soyer habite, de son côté au n°31 rue de Lisbonne. Tout comme sa propre mère l’avait fait (2), Amélie Ehrler se fait portraiturer par le peintre François Léopold Flameng (1856-1923) en 1909. Après la rue de Ponthieu, Amélie Ehrler reçoit ses invités au n°4 rue Saint-Philippe du Roule de 1900 à 1903, au n°26 avenue des Champs-Elysées en 1904 et 1905, puis au n°2 rue de Lisbonne de 1907 à 1913.

Le 9 décembre 1913, Amélie Ehrler divorce d’avec son mari Lucien Soyer, lequel continue à tenir son entreprise de cuirs vernis du 4 rue Mayran jusqu’à son décès survenu le 19 avril 1918.

La vie de château et les mondanités ne suffisant pas à Amélie Georgette Ehrler, roturière, elle décide d’acquérir le titre de « marquise » en se remariant le 19 juin 1918 avec le marquis Armand Maximilien de Béthune-Sully.

Veuf, depuis 1916, de Mélanie Marie Thérèse Allain-Cavan (celle-ci avait précédemment enterré ses deux premiers maris), Maximilien de Béthune-Sully est né le 23 septembre 1855 au Château de Chabris en Indre et possède le Château des Mesnuls en Seine-et-Oise.

Très rapidement, Amélie Georgette Ehrler apprend que le titre nobiliaire de son époux n’a aucune valeur, aussi tente-t-elle de faire annuler ce mariage devant la 1ère chambre civile du Tribunal de Paris qui, le 30 juin 1920, donne son verdict : la demande de dame Ehrler d’annulation de mariage est repoussée, le tribunal estimant qu’une erreur portant seulement sur un élément de la personnalité du mari ne pouvant constituer un cas de nullité. (3)

Bon gré mal gré, Amélie Georgette Ehrler demeure l’épouse du faux marquis de Béthune-Sully, et décède au Château des Mesnuls le 28 janvier 1924.

A la suite de ce décès, le Château La Passagère de Saint-Servan est acheté, en 1924, par le fameux explorateur et océanographe Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) qui réside, à cette date dans son hôtel particulier de Neuilly, au n°29 rue Saint-James.

Marié le 18 novembre 1896 avec Jeanne Hugo (1869-1941), ex-épouse de Léon Daudet et petite fille de Victor Hugo, Charcot en a divorcé le 13 juillet 1905, avant de se remarier en secondes noces, le 3 janvier 1907, avec Marguerite dite Meg Cléry (1874-1960), artiste peintre. Celle-ci dressera un portrait à l’huile de son époux, tableau conservé dans une collection privée.

Jean-Baptiste Charcot est décédé le 16 septembre 1936, à bord du navire le « Pourquoi pas ? », perdu corps et biens, près des récifs d’Alftanès au large de Reykjavik ; seul Eugène Gonidec est rescapé sur les 41 personnes de l’expédition.

Meg Cléry-Charcot est décédée à Saint-Servan le 6 août 1960, vraisemblablement dans sa villa La Passagère.

Portrait d’Amélie Ehrler, épouse Soyer par François Léopold Flameng (Huile sur toile 1909, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la ville de Paris) — Portrait de Jean-Baptiste Charcot par son épouse Meg Cléry (Huile sur toile, collection privée)

(1) Georges Ehrler (1832-1885) et Joachim Ehrler (1804-1861)

(2) En 1880, Pauline Joséphine Desouches, épouse de Georges Ehrler, mère Amélie Ehrler, s’était fait tirer le portrait par Léon Bonnat.

(3) CHRONIQUE DES TRIBUNAUX

POUR LE TITRE !

Ce mari septuagénaire n'a aucune illusion à se taire, car sa femme le lui dit crûment : c’est pour son titre nobiliaire qu’elle l’a épousé. On ne saurait rêver révélation plus délicate. Si malgré ses soixante et cinq ans bien sonnés, M. Armand-Maximilien de Béthune nourrissait encore quelque secret espoir sur le penchant que Mme Ehrler, il y a deux printemps seulement, manifestait pour lui, il est aujourd'hui renseigné sur l’état d'âme de son épouse.

Qui avait poussé cette dame roturière à goûter une seconde fois aux joies du matrimonion ? L'idée d'être marquise. Marquise de Béthune-Sully, voilà qui sonnait diablement bien. Mme Ehrler épousa donc le marquis.

Une surprise effroyable vint bouleverser son bonheur. M. de Béthune appartenait bien à la famille des Béthune-Sully, mais par la main gauche seulement. De sorte que tout Béthune qu'il fût, il ne se pouvait valablement dire marquis.

Mme la marquise en conçut un dépit violent. « Eh quoi ! s'écria-t-elle, abuse-t-on ainsi de la crédulité s’une honnête femme ? Mariée je ne suis point, puisque j'entendais épouser un marquis, alors que je n’ai donné ma main qu'à M. de Béthune ». Et, courant au prétoire, assistée de Maître Ed. Clunet, elle demandait aux juges de la 1ère Chambre de dénouer ses liens conjugaux, son mariage étant vicié, prétendait-elle par une erreur sur la personne. « C'est un marquis qu'on m'a promis. Je n'ai pas de marquis. Il y et maldonne ». Et, pour en convaincre le tribunal, elle l'assurait « que la filiation et la possession de noms et de titres de M. de Béthune avaient été la seule cause du mariage ». Ah ! douceur des aveux...

La 1ère Chambre du Tribunal, présidée par M. Servin, a répondu assez durement à l’étrange demande de la marquise désappointée. Elle lui a enseigné que l' « erreur sur la personne » prévue par le Code s'applique à la personne physique et non aux titre, dont elle se pare, et que, marquis ou non, M de Béthune n'en restait pas moins le mari auquel, le plus librement du monde, elle avait donné, sinon son cœur, du moins sa main de bourgeoise ambitieuse. Pierre Loewel.

(L’Eclair, 1er juillet 1920)

- Classement : 10.53%

Re: Saint-Servan

1293 - Saint-Servan - La Plage des Bas-Sablons par gros temps – HLM

- Classement : 15.79%

Re: Saint-Servan

3678 - Saint-Servan - Les bords de la Rance - L'Anse du Troctin – G.F.

Edition Guérin, Saint-Malo

Edition Guérin, Saint-Malo

- Classement : 10.53%

Re: Saint-Servan

2492 - Saint-Servan - Le Port et l'Embouchure de la Rance

Laurent-Nel, Rennes

Laurent-Nel, Rennes

- Classement : 15.79%

Re: Saint-Servan

623 - Saint-Servan - Le Château du Bosc - HLM

Le Château du Bos (ou Bosc ou encore Boscq) est situé au n°1 rue de la Passagère, dans le village de Quelmer, sur la commune de Saint-Servan.

Négociant et armateur malouin, Pierre Le Fer, seigneur de La Saudre (1673-1745), devient, en avril 1712, un des 19 actionnaires de la Compagnie des Indes Orientales de Saint-Malo ; à ce titre, il détient, au 1er mars 1717, 12 actions, pour une valeur de 312.000 livres, sur les 264 actions que compte la Compagnie.

Pierre Le Fer se marie le 14 décembre 1700, à Saint-Malo, avec Marie Françoise Gilbert, dame du Bosq (1674-1762), laquelle avait épousé en premières noces, le 13 juin 1693, Nicolas Pierre Magon, sieur de la Chipaudière (1670-1698).

En 1715, Nicolas de Fer, son épouse et les trois enfants issus du premier mariage de celle-ci (1), s’associent pour édifier une malouinière à Quelmer : Nicolas de Fer apporte 25.000 livres, tandis que son épouse et ses trois beaux-fils fournissent, de leur côté, 15.000 livres. La construction du Château du Bosc est achevée en 1717.

Après le décès, en 1762, de Marie Françoise Gilbert du Bosq, la malouinière revient à son petit- fils, Aaron Magon du Bosc (1732-1777), le fils de Nicolas Magon. Aaron Magon du Bosc, marié depuis 1759 avec Anne-Perrine-Marie Magon du Clos-Doré (1741-1807), est, en 1762, en passe d’achever la construction d’un autre Château sur la rive opposée de la Rance, le Château du Montmartin en Pleurtuit, sur lequel nous donnerons prochainement quelques renseignements…

En 2006, le Château du Bosc a été racheté par Catherine et Henry Robert qui l’ont restauré, à l’aide des subventions de la Drac, du Conseil Général et du Conseil Régional.

(1) Les trois enfants de Marie Françoise Gilbert du Bosq ayant participé au financement de la malouinière du Bosc sont :

Jean-Baptiste Magon de la Chipaudière (1694 - après 1750)

Nicolas Magon, seigneur du Bosq (1695 - 1736)

Thomas Magon, sieur de la Chipaudière (avant 1700 - 1756)

Le Château du Bos (ou Bosc ou encore Boscq) est situé au n°1 rue de la Passagère, dans le village de Quelmer, sur la commune de Saint-Servan.

Négociant et armateur malouin, Pierre Le Fer, seigneur de La Saudre (1673-1745), devient, en avril 1712, un des 19 actionnaires de la Compagnie des Indes Orientales de Saint-Malo ; à ce titre, il détient, au 1er mars 1717, 12 actions, pour une valeur de 312.000 livres, sur les 264 actions que compte la Compagnie.

Pierre Le Fer se marie le 14 décembre 1700, à Saint-Malo, avec Marie Françoise Gilbert, dame du Bosq (1674-1762), laquelle avait épousé en premières noces, le 13 juin 1693, Nicolas Pierre Magon, sieur de la Chipaudière (1670-1698).

En 1715, Nicolas de Fer, son épouse et les trois enfants issus du premier mariage de celle-ci (1), s’associent pour édifier une malouinière à Quelmer : Nicolas de Fer apporte 25.000 livres, tandis que son épouse et ses trois beaux-fils fournissent, de leur côté, 15.000 livres. La construction du Château du Bosc est achevée en 1717.

Après le décès, en 1762, de Marie Françoise Gilbert du Bosq, la malouinière revient à son petit- fils, Aaron Magon du Bosc (1732-1777), le fils de Nicolas Magon. Aaron Magon du Bosc, marié depuis 1759 avec Anne-Perrine-Marie Magon du Clos-Doré (1741-1807), est, en 1762, en passe d’achever la construction d’un autre Château sur la rive opposée de la Rance, le Château du Montmartin en Pleurtuit, sur lequel nous donnerons prochainement quelques renseignements…

En 2006, le Château du Bosc a été racheté par Catherine et Henry Robert qui l’ont restauré, à l’aide des subventions de la Drac, du Conseil Général et du Conseil Régional.

(1) Les trois enfants de Marie Françoise Gilbert du Bosq ayant participé au financement de la malouinière du Bosc sont :

Jean-Baptiste Magon de la Chipaudière (1694 - après 1750)

Nicolas Magon, seigneur du Bosq (1695 - 1736)

Thomas Magon, sieur de la Chipaudière (avant 1700 - 1756)

- Classement : 10.53%

Re: Saint-Servan

Les Bords de la Rance

1190 - Saint-Servan - Le Bois de Troctin – G.F.

Édition Guérin, Saint-Malo

1190 - Saint-Servan - Le Bois de Troctin – G.F.

Édition Guérin, Saint-Malo

- Classement : 10.53%

Re: Saint-Servan

96 - Saint-Servan - La Rue Ville-Pépin

Hector Le Maillot, éditeur, Saint-Malo

Hector Le Maillot, éditeur, Saint-Malo

- Classement : 10.53%

Re: Saint-Servan

2462 - Saint-Servan - Le Marégraphe et la Cale – G.F.

Collection Germain fils aîné, Saint-Malo

C’est en 1839 que l’ingénieur Antoine-Marie Chazallon (1802-1872) invente le Marégraphe, également appelé maréomètre ou maréographe, instrument destiné à observer et mesurer l’amplitude des marées.

Sur le modèle de son concepteur, cinq premiers marégraphes (Toulon, Brest, Saint-Servan, Cherbourg et Le Hâvre) sont installés et mis en activité entre 1850 et 1853. D’autres suivront, notamment à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Saint-Nazaire, Fort Boyard, La Pointe de Grave, Arcachon, Le Socoâ-Ciboure, Sète et Nice.

Celui de Saint-Servan a été édifié en 1848 sur les plans de l’ingénieur Hector François Dehargne (1814-1896) ; Auguste Maduron en a dirigé la construction (né en 1814, Maduron a été embauché en 1832 dans les travaux publics de la préfecture de Quimper où il fera toute sa carrière, prenant sa retraite le 1er juin 1869, en tant que chef de la division des travaux publics).

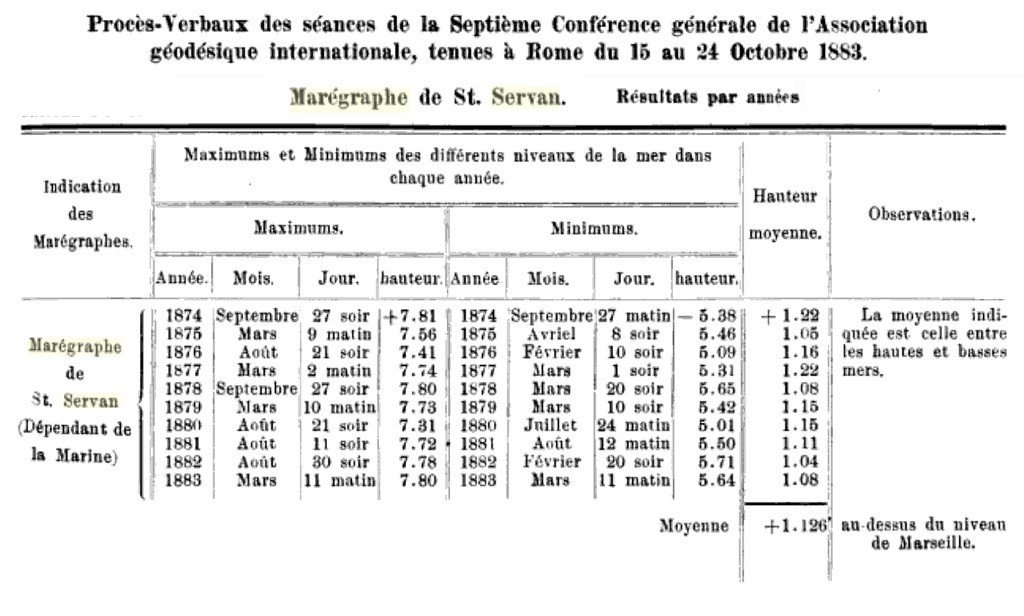

Le marégraphe de Saint-Servan a commencé à fournir ses mesures marémotrices en 1853. Voici un exemple des données provenant des mesures fournies de 1874 à 1883 :

Mesures du Marégraphe de Saint Servan de 1874 à 1883

Le marégraphe subira de sérieuses bombardements en 1944 et ne sera restauré qu’en 1974.

Le journal L’Illustration du 2 septembre 1848 nous donne les explications complètes du Maréomètre, désigné ensuite sous le nom de Marégraphe, qui vient d’être construit sur les rives de la Rance, à l’extrémité méridionale du glacis de la Pointe du Fort de la Cité de Saint-Servan, dite également Pointe d’Aleth. Cette publication accompagnée d’une gravure du maréomètre paraitra à nouveau l’année suivante dans le Magasin Pittoresque qui se fendra à l’occasion d’un plan explicatif.

Nous reproduisons in extenso cette publication du 2 septembre 1848 :

La direction hydraulique du port de Brest a fait construire dans les eaux de Saint-Servan Solidor, à l’embouchure de la Rance, un puits maréomètre.

Ce petit édifice a été élevé dans un but de faciliter l’étude des marées et de faire l’application d’un instrument inventé par M. Chazallon, ingénieur hydrographe de la marine, et exécuté avec une grande habileté par M. Wagner, mécanicien à Paris.

Le maréomètre est une tour octogonale de 5 mètres de largeur à sa base, et de 3 m 50 à son couronnement, ce qui lui donne une forme légèrement pyramidale. Elle repose sur un fond de roches. De la base au couronnement on compte dix-huit assises de pierres, hautes chacune de 60 centimètres. Le couronnement est à une hauteur telle qu’il puisse dominer les plus hautes marées ; celle de 1845, qui fut de plus de 13 mètres serait restée au-dessous de plus d’un mètre et demi. Un puits de 1 m 50 d’ouverture, mis en communication avec la mer, traverse la tour dans toute sa hauteur, et vient aboutir au plancher d’une chambre contenue dans le petit pavillon qui la termine. Un pont suspendu de 19 mètres de longueur, établit la communication entre la terre et la rive opposée de la vieille cale de Saint-Père.

Le maréomètre, au point de vue de la construction, fait autant d’honneur à l’ingénieur qui en a conçu le plan, M. Dehargne, qu’à celui qui en a dirigé la construction, le conducteur de première classe, M. Maduron. Il est bâti en granit du Laber, près de Brest. Ce sont les mêmes carrières qui ont donné le piédestal de l’obélisque de Louqsor. Tous les matériaux avaient été préparés à l’avance et ont été transportés sur les lieux au moyen d’expéditions régulières : aussi la tour fut-elle élevée comme par enchantement.

Quant au maréographe, instrument placé à l’orifice du puits, et avec lequel sont déterminées à certaines heures toutes les hauteurs de la marée, en voici la description que la figure ci-dessous rendra plus facilement intelligible. C’est d’abord un cylindre (1) placé horizontalement sur un fort bâti ou cadre en fer qui en supporte l’axe. Une feuille de papier est appliquée et parfaitement tendue sur ce cylindre. La barre transversale (2) qui surmonte le cylindre supporte un petit chariot (3) armé d’un crayon, et qui se meut de manière que pour tracer des lignes droites sur ce cylindre, il suffirait d’avancer ou de reculer le chariot.

Un mouvement d’horlogerie (4) placé à l’une des extrémités de l’axe du cylindre lui imprime un mouvement continu.

Le chariot qui doit dessiner sur le papier, au moyen du crayon, les courbes représentant les oscillations et hauteurs de la marée à toutes les heures du jour, opère de cette manière. Il est entraîné vers le puits (5) par un fil qui y plonge (7), et à l’extrémité duquel on fixe un flotteur obéissant à tous les mouvements de la surface du liquide, tandis qu’il est maintenu par un autre fil qui, du côté opposé, fait contre-poids au moyen d’une petite masse équilibrée, placée dans la partie inférieure de la boite de l’horloge. Ceci est l’explication la plus simple du mécanisme. Mais dans le maréomètre que nous avons sous les yeux il n’en est pas ainsi, parce que les marées sont trop fortes à Saint-Malo pour qu’on pût les avoir telles quelles sur le cylindre : on s’est donc borné à ne les obtenir que réduites au dixième. Le fil a été dès-lors divisé en deux parties distinctes : celle à laquelle tient le flotteur s’enroule autour de la grande roue ; celle qui fait mouvoir le chariot, a une autre roue beaucoup plus petite placée à côté et en arrière dans notre dessin (6), laquelle ramène les mouvements de la grande à n’être que le dixième de ce qu’ils sont effectivement.

Plan du Marégraphe de Saint-Servan avec schéma de son fonctionnement (Magasin pittoresque 1848)

Supposons maintenant le maréomètre en mouvement. Lorsque la marée atteint une hauteur quelconque, cette hauteur se trouve indiquée sur le papier du cylindre par un point, et comme le cylindre se meut sans cesse, on finit ainsi, au bout de vingt-quatre heures, par avoir une suite de points dont l’ensemble dessine la courbe indiquant les différentes hauteurs de la marée durant ce même espace de temps.

Le maréomètre est placé sous les roches de la Cité, dans un rentrant sud, qui le met à l’abri des mauvais vents.

Il fait pendant à cette belle Tour de Solidor, aussi vieille que les annales de l’histoire bretonne et cependant aussi solide que le granit qui la forme.

Vu de la rade, le maréomètre se confond avec les maisons de Saint-Servan, si renommées par leurs gracieux contours ; il semble s’appuyer sur la belle église de Sainte-Croix. Vu de terre, il se dessine de toutes parts sur un horizon que terminent les premiers mamelons entre lesquels coule le fleuve, et qui ont noms la Brillantais, la Vicomté, Troquentin, la Richardais. Au milieu des eaux s’élèvent ces fameux rochers les Bizeux, piles naturelles au moyen desquelles on reliera un jour les deux rives de la Rance par un pont suspendu, semblable à celui qui a été jeté par-dessus Fribourg.

La Rance, dont la profondeur est quelquefois de 16 mètres au niveau des plus basses marées, offre d’ailleurs, de toutes parts, des perspectives ravissantes.

Plan de Saint-Servan en 1835 et indication de l'emplacement du futur marégraphe

Collection Germain fils aîné, Saint-Malo

C’est en 1839 que l’ingénieur Antoine-Marie Chazallon (1802-1872) invente le Marégraphe, également appelé maréomètre ou maréographe, instrument destiné à observer et mesurer l’amplitude des marées.

Sur le modèle de son concepteur, cinq premiers marégraphes (Toulon, Brest, Saint-Servan, Cherbourg et Le Hâvre) sont installés et mis en activité entre 1850 et 1853. D’autres suivront, notamment à Dunkerque, Boulogne-sur-Mer, Saint-Nazaire, Fort Boyard, La Pointe de Grave, Arcachon, Le Socoâ-Ciboure, Sète et Nice.

Celui de Saint-Servan a été édifié en 1848 sur les plans de l’ingénieur Hector François Dehargne (1814-1896) ; Auguste Maduron en a dirigé la construction (né en 1814, Maduron a été embauché en 1832 dans les travaux publics de la préfecture de Quimper où il fera toute sa carrière, prenant sa retraite le 1er juin 1869, en tant que chef de la division des travaux publics).

Le marégraphe de Saint-Servan a commencé à fournir ses mesures marémotrices en 1853. Voici un exemple des données provenant des mesures fournies de 1874 à 1883 :

Mesures du Marégraphe de Saint Servan de 1874 à 1883

Le marégraphe subira de sérieuses bombardements en 1944 et ne sera restauré qu’en 1974.

Le journal L’Illustration du 2 septembre 1848 nous donne les explications complètes du Maréomètre, désigné ensuite sous le nom de Marégraphe, qui vient d’être construit sur les rives de la Rance, à l’extrémité méridionale du glacis de la Pointe du Fort de la Cité de Saint-Servan, dite également Pointe d’Aleth. Cette publication accompagnée d’une gravure du maréomètre paraitra à nouveau l’année suivante dans le Magasin Pittoresque qui se fendra à l’occasion d’un plan explicatif.

Nous reproduisons in extenso cette publication du 2 septembre 1848 :

La direction hydraulique du port de Brest a fait construire dans les eaux de Saint-Servan Solidor, à l’embouchure de la Rance, un puits maréomètre.

Ce petit édifice a été élevé dans un but de faciliter l’étude des marées et de faire l’application d’un instrument inventé par M. Chazallon, ingénieur hydrographe de la marine, et exécuté avec une grande habileté par M. Wagner, mécanicien à Paris.

Le maréomètre est une tour octogonale de 5 mètres de largeur à sa base, et de 3 m 50 à son couronnement, ce qui lui donne une forme légèrement pyramidale. Elle repose sur un fond de roches. De la base au couronnement on compte dix-huit assises de pierres, hautes chacune de 60 centimètres. Le couronnement est à une hauteur telle qu’il puisse dominer les plus hautes marées ; celle de 1845, qui fut de plus de 13 mètres serait restée au-dessous de plus d’un mètre et demi. Un puits de 1 m 50 d’ouverture, mis en communication avec la mer, traverse la tour dans toute sa hauteur, et vient aboutir au plancher d’une chambre contenue dans le petit pavillon qui la termine. Un pont suspendu de 19 mètres de longueur, établit la communication entre la terre et la rive opposée de la vieille cale de Saint-Père.

Le maréomètre, au point de vue de la construction, fait autant d’honneur à l’ingénieur qui en a conçu le plan, M. Dehargne, qu’à celui qui en a dirigé la construction, le conducteur de première classe, M. Maduron. Il est bâti en granit du Laber, près de Brest. Ce sont les mêmes carrières qui ont donné le piédestal de l’obélisque de Louqsor. Tous les matériaux avaient été préparés à l’avance et ont été transportés sur les lieux au moyen d’expéditions régulières : aussi la tour fut-elle élevée comme par enchantement.

Quant au maréographe, instrument placé à l’orifice du puits, et avec lequel sont déterminées à certaines heures toutes les hauteurs de la marée, en voici la description que la figure ci-dessous rendra plus facilement intelligible. C’est d’abord un cylindre (1) placé horizontalement sur un fort bâti ou cadre en fer qui en supporte l’axe. Une feuille de papier est appliquée et parfaitement tendue sur ce cylindre. La barre transversale (2) qui surmonte le cylindre supporte un petit chariot (3) armé d’un crayon, et qui se meut de manière que pour tracer des lignes droites sur ce cylindre, il suffirait d’avancer ou de reculer le chariot.

Un mouvement d’horlogerie (4) placé à l’une des extrémités de l’axe du cylindre lui imprime un mouvement continu.

Le chariot qui doit dessiner sur le papier, au moyen du crayon, les courbes représentant les oscillations et hauteurs de la marée à toutes les heures du jour, opère de cette manière. Il est entraîné vers le puits (5) par un fil qui y plonge (7), et à l’extrémité duquel on fixe un flotteur obéissant à tous les mouvements de la surface du liquide, tandis qu’il est maintenu par un autre fil qui, du côté opposé, fait contre-poids au moyen d’une petite masse équilibrée, placée dans la partie inférieure de la boite de l’horloge. Ceci est l’explication la plus simple du mécanisme. Mais dans le maréomètre que nous avons sous les yeux il n’en est pas ainsi, parce que les marées sont trop fortes à Saint-Malo pour qu’on pût les avoir telles quelles sur le cylindre : on s’est donc borné à ne les obtenir que réduites au dixième. Le fil a été dès-lors divisé en deux parties distinctes : celle à laquelle tient le flotteur s’enroule autour de la grande roue ; celle qui fait mouvoir le chariot, a une autre roue beaucoup plus petite placée à côté et en arrière dans notre dessin (6), laquelle ramène les mouvements de la grande à n’être que le dixième de ce qu’ils sont effectivement.

Plan du Marégraphe de Saint-Servan avec schéma de son fonctionnement (Magasin pittoresque 1848)

Supposons maintenant le maréomètre en mouvement. Lorsque la marée atteint une hauteur quelconque, cette hauteur se trouve indiquée sur le papier du cylindre par un point, et comme le cylindre se meut sans cesse, on finit ainsi, au bout de vingt-quatre heures, par avoir une suite de points dont l’ensemble dessine la courbe indiquant les différentes hauteurs de la marée durant ce même espace de temps.

Le maréomètre est placé sous les roches de la Cité, dans un rentrant sud, qui le met à l’abri des mauvais vents.

Il fait pendant à cette belle Tour de Solidor, aussi vieille que les annales de l’histoire bretonne et cependant aussi solide que le granit qui la forme.

Vu de la rade, le maréomètre se confond avec les maisons de Saint-Servan, si renommées par leurs gracieux contours ; il semble s’appuyer sur la belle église de Sainte-Croix. Vu de terre, il se dessine de toutes parts sur un horizon que terminent les premiers mamelons entre lesquels coule le fleuve, et qui ont noms la Brillantais, la Vicomté, Troquentin, la Richardais. Au milieu des eaux s’élèvent ces fameux rochers les Bizeux, piles naturelles au moyen desquelles on reliera un jour les deux rives de la Rance par un pont suspendu, semblable à celui qui a été jeté par-dessus Fribourg.

La Rance, dont la profondeur est quelquefois de 16 mètres au niveau des plus basses marées, offre d’ailleurs, de toutes parts, des perspectives ravissantes.

Plan de Saint-Servan en 1835 et indication de l'emplacement du futur marégraphe

- Classement : 5.26%

Re: Saint-Servan

664 - Saint-Servan - Piscine et Plage des Bas-Sablons

La Cigogne

La Cigogne

- Classement : 5.26%